In der Sendung „Sternstunde der Philosophie“ waren vor einigen Jahren die beiden jüdischen Historiker Simon Erlanger und Aram Mattioli eingeladen und es ging – in einem Nebenplot – um einen Punkt, der mich seither immer wieder beschäftigt hat: Die beiden formulierten die Sorge, dass nun, nach der Pensionierung der so genannten 1968er, eine neue Generation die entscheidenden Positionen in Chefredaktionen, politischen Ämtern, Unternehmen oder Schulen einnehmen werde. Eine Generation, für die der Zweite Weltkrieg und der Faschismus nur noch ein schwaches Rauschen, eine längst vergangene Episode sei.

Die Befürchtung der Historiker: Dass das unmittelbare Trauma des Faschismus, das nun gut 70 Jahre lang eine Art ‚Reflex gegen rechts’ hervorgerufen hat, gerade seine Wirkung verliere. Zwar habe es in der Schweiz ohnehin keine tiefschürfende anti-faschistische Auseinandersetzung gegeben,[1] dennoch sei in der gesellschaftlichen Mitte dieser Reflex gegen rechts lange Zeit sicher gewesen.

Ist es damit nun vorbei? Sind wir eine Generation ohne ‚anti-faschistischen Reflex‘? Und ist das schlecht, gefährlich – oder vielleicht sogar gut? Was bedeutet es, wenn diese neue Generation nachrückt und Diskurs bestimmend wird? Eine Generation, die den Nationalsozialismus höchstens aus durchgeschlafenen Gymnasialschulstunden kennt.

In den vergangenen Monaten veröffentlichte die NZZ mehrere Artikel, die sich gegen die so genannte Political Correctness richten und eine dezidierte Abwehr gegen die Anliegen von Minderheiten formulieren. Mit Begriffen wie „Opferautoritarismus“ (R. Scheu) oder „Minderheiten-Narzissmus“ (C. Wirz) wird die Vorstellung konstruiert, Minderheiten würden ihre Forderungen auf autoritäre oder gar totalitäre Weise durchsetzen (ich habe darüber geschrieben).

Meldet sich hier jene Generation zu Wort, vor denen sich die beiden Historiker fürchten? Ich glaube ja. Ich glaube aber auch, dass diese Generation den Antifaschismus sehr wohl verinnerlicht hat. Denn: Wer ist schon für Nazis? Natürlich ist man das nicht – in den gesitteten Etagen von Chefredaktionen oder Unternehmen. Natürlich nicht. Man ist aber gegen eine „übertriebene Gleichheit“. Man schürt den gepflegten Dünkel gegenüber den Anliegen minorisierter Menschen. Und reiht sich damit in jenen historischen ‚antikommunistischen Reflex‘ ein, gemäss dem Visionen menschlicher Gleichheit oder Gerechtigkeit zwangsläufig im Gulag enden.

Bereits im Verlauf des Kalten Krieges wurde im Zuge einer beispiellosen Feindbild-Kampagne (McCarthy-Ära) die Utopie der Gleichheit bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt (Gleichheit sei Gleichmacherei) und unter Totalitarismusverdacht gestellt. Natürlich stimmt es: politische Utopien sind immer auch zur Rechtfertigung schwerer Verfehlungen benutzt worden, wie die Französische, die Russische, aber auch andere Revolutionen zeigen. Allerdings wurde aus dem real gescheiterten Staatssozialismus und der Terrorherrschaft der Jakobiner abgeleitet, dass nicht die Akteure, nicht die Diktatoren und Mörder, sondern die Ideen der Gleichheit selbst das Problem sind. Die Idee der Gleichheit wurde als eine Art Menetekel des Jakobinismus angesehen.

Auch heute verbreiten Konservative, Rechte aber auch Liberale wieder die Narration, Gleichheit sei per se Terror. Letztlich schaffen sie es dadurch, ungleiche Macht- und Ressourcenverteilung zu legitimieren. Auch schaffen sie es, Angst zu schüren vor den angeblich zu hohen Risiken sozialer und politischer Veränderung, überhaupt Veränderung als Schreckensgespenst darzustellen.

Die Generation, die gerade an die Macht kommt, richtet sich leidenschaftlich gegen Transgender-Klos und twittert, Pardon: wittert, bei einer Sprachänderung schon den Gulag. Jeder noch so vage Ansatz von Utopie, jede Affinität zu alternativen Lebensweisen steht unter Totalitarismusverdacht. Gepflegt wird ein Argwohn gegenüber noch so bescheidenen Reform-Vorstössen, die irgendetwas verändern wollen. Damit einher geht meistens ein trotziger Anti-Etatismus (zum Beispiel in der Rede von der „staatlich verordneten Gleichmacherei“) und die Vorstellung, Reformen seien ein ‚ungehöriger’ Eingriff in „die Natur“, „das Volk“, „den Markt“, in die vorherrschenden gesellschaftlichen Arrangements, oder in den Plan Gottes. Carolin Emcke sagte dazu treffend, Liberale müssten sich vorwerfen lassen, dass sie mitgelacht haben, als es Mode wurde, eine auf die Herstellung tatsächlicher Gleichberechtigung verpflichtete Politik mit Spott zu bedenken. „Es gab in den letzten Jahren ein zunehmend artikuliertes Unbehagen, ob es nicht doch langsam etwas zu viel sei mit der Toleranz, ob diejenigen, die anders glauben, anders aussehen oder anders lieben, nicht langsam auch mal zufrieden sein könnten“.

In der Mär vom „Opferautoritarismus“ (NZZ) zeigt sich letztlich jenes geradzu „manische Anhaltenwollen von Geschichte durch Fixierung auf den Status quo“ (Kreisky), ein Festhalten an einer Ideal-Ordnung, die unter allen Umständen vor Veränderungen oder menschlichen Eingriffen bewahrt werden soll. Vielen der heute 40- bis 50-Jährigen fehlt es an Utopien, stattdessen ‚brillieren‘ sie mit höhnischen Ressentiments gegenüber Visionen der Gleichheit und einer fehlenden Fähigkeit, eigene Positionen und Privilegien zu reflektieren.

Ein Beispiel: In der Zeitschrift „Schweizer Monat“ schreiben fast nur (weisse) Männer. Auch die Artikel und Interviews handeln fast nur von männlichen Protagonisten (auf den letzten sechs Titeln war gerade mal eine Frau) und der Verwaltungsrat besteht ausschliesslich aus Männern. Dennoch heisst das Blatt nicht „Der Schweizer Männer-Monat“, vielmehr gibt sich das Blatt den Anschein einer allgemeinen Sicht. Wäre das Geschlechter-Verhältnis umgekehrt, wäre es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Frauen-Zeitschrift, eben der „Der Frauen-Monat“.

Das Beispiel zeigt, wie Diskurs-Macht funktioniert: Es sind diejenigen tonangebend, die es schaffen, sich selbst den Anschein der Neutralität zu geben, diejenigen, deren Äusserungen folglich nicht als Ausdruck einer spezifischen Sicht, Erfahrung oder eines spezifischen Anliegens wahrgenommen werden – sondern die für das Allgemeine stehen. Der Massstab sind diejenigen, die ihre eigene Position als un-bestimmt, als nicht-verortet vermitteln, deren Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität, soziale Herkunft, Biographie usw. unsichtbar bleibt. Und so heisst es eben im Editorial eines „Schweizer Monats“ nicht: ‚Liebe Leserschaft, heute lesen Sie die News aus einer weissen, männlichen Ober-Schicht- Perspektive’. Sondern: ‚Wir stellen uns die Frage, was Freiheit ist…’. Also ganz allgemein.

Ein Teil der Generation, die jetzt in einflussreichen Positionen ist, ist es gewohnt, dass sie und ihre Sicht der Dinge als wertneutral und objektiv wahrgenommen werden. Dass sie jenseits von Hautfarbe oder Geschlecht stehen, denn eine Farbe haben aus der Sicht der Hegemonie nur nicht-weisse Menschen, nur sie sind Angehörige einer Ethnie und somit einer spezifischen Erfahrung. Sowie auch nur die Frauen ein Geschlecht haben (deshalb heisst es ja „Frauenfussball“). Kurz: Wer selbst dem Massstab entspricht, betrachtet nur andere als anders.

Eine solche (Selbst)Wahrnehmung macht – im besten Fall – indifferent gegenüber Ideen der Gleichheit. Im schlimmsten Fall, und das erleben wir derzeit, wird der eigene Platz an der Sonne aggressiv verteidigt. Auf der Grundlage von Ressentiments und mit Hilfe von extrem unsachlichem Feindbild-Journalismus wird gegen jene geschossen, die um Gleichheit kämpfen müssen.

Auch ich bin – mit den Eingangs zitierten Historikern – besorgt über den mangelnden Antifaschismus jetziger und nachkommender Generationen. Vor allem aber bin ich besorgt über die fehlende Fähigkeit und totale Weigerung, Verantwortung zu übernehmen für Machtverhältnisse, das heisst Verantwortung zu übernehmen für die eigene Ver-Ortung in der Welt, und somit für die Begrenztheit der eigenen Perspektive und Erfahrung.

Auf der Grundlage dieser toxischen Weigerung wird derzeit – in der NZZ, aber auch in (naiver?) Komplizenschaft mit anderen Medien – über die Anliegen, Äusserungen und Kritiken von minorisierten Menschen hergefallen, werden diese zu überdimensionierten Feindi*innen, gar zu ‚Terrororist*innen‘ emporstilisiert, wird ‚der Mob‘ gegen sie angestachelt und letztlich versucht, sie zum Schweigen zu bringen.

***

[1] Die Schweizer_innen berufen sich zwar (nicht zu Unrecht) auf eine anti-faschistische Tradition, gerade auch rechte und konservative Kreise: Man ist stolz auf die Abwehr der NS-Bedrohung und die geleistete ‚geistige Landesverteidigung‘. Dieser Landesverteidigung lag aber zum einen ein reduzierter Faschismus-Begriff zugrunde (anti-nazistisch), zum anderen war sie stark anti-kommunistisch und enthielt – der Intention nach zwar anti-faschistisch – gleichwohl auch gewisse Merkmale des Faschismus (‚Volk‘, Autoritarismus usw.). Mehr dazu hier. Danke an Bernhard C. Schär für diese Ergänzung!

Zum Glück gibt es auch noch andere Stimmen (selbst bei der NZZ), wie jene von Adrienne Fichter: http://www.nzz.ch/feuilleton/zeitgeschehen/political-correctness-jetzt-wollen-sie-auch-noch-reden-ld.113277

LikeLike

Ein faszinierender und nachvollziehbarer Beitrag über die heutige Situation der menschlichen Gesellschaft in unserer Welt. Auch die Überzeugung am Ende des Artikels formuliert die Ursachen ziemlich treffend.

Wie kann es aber möglich werden, dass die gesamte Menschheit begreift, dass nur mit der Beherzigung des Schlusssatzes ein menschenwürdiges Dasein für alle Menschen möglich sein kann.

Diesen Ausgangspunkt müssen doch Alle wollen. Ist das überhaupt denkbar?

Und realisierbar? Für mich einfach unvorstellbar. Schade!

LikeLike

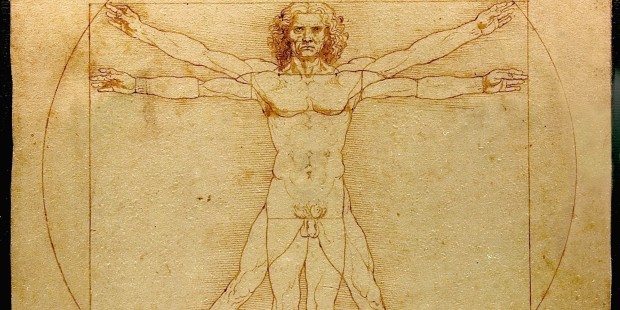

Armer Leonardo

LikeLike